译文注释

【1】丙辰:指公元1076年(宋神宗熙宁九年)。这一年苏轼在密州(今山东省诸城市)任太守。

【2】达旦:到天亮。

【3】子由:苏轼的弟弟苏辙的字,与其父苏洵、其兄苏轼并称“三苏”。

【4】把酒:端起酒杯。把,执、持。

【5】天上宫阙(què):指月中宫殿。阙,古代城墙后的石台。

【6】乘风:驾着风;凭借风力。

【7】归去:回到天上去

【8】琼(qióng)楼玉宇:美玉砌成的楼宇,指想象中的仙宫。

【9】不胜(旧读shēng):经不住,承受不了。胜:承担、承受。

【10】弄清影:意思是诗人在月光下起舞,影子也随着舞动弄:玩弄,欣赏。

【11】何似:何如,哪里比得上。

【12】转朱阁,低绮(qǐ)户,照无眠:月儿移动,转过了朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)。朱阁:朱红的华丽楼阁。

【13】绮户:雕饰华丽的门窗。

【14】不应有恨,何事长(cháng)向别时圆:(月儿)不该(对人们)有什么遗憾吧,为什么偏在人们分离时圆呢?何事:为什么。

【15】此事:指人的“欢”“合”和月的“晴”“圆”。

【16】但:只。

【17】千里共婵(chán)娟(juān):只希望两人年年平安﹐虽然相隔千里,也能一起欣赏这美好的月光。共:一起欣赏。

【18】婵娟:本意指妇女姿态美好的样子,这里指月亮。

译文赏析

【注释】:

①大曲《水调歌》的首段,故曰“歌头”。双调,九十五字,平韵。

②丙辰:熙宁九年(1076)。苏辙字子由。

③李白《把酒问天》:“青天有月来几时?我今停杯一问之。”

④牛僧孺《周秦行纪》:“共道人间惆怅事,不知今夕是何年。”

⑤司马光《温公诗话》记石曼卿诗:“月如无恨月长圆。”

⑥婵娟:月色美好。【品评】

上片望月,既怀逸兴壮思,高接混茫,而又脚踏实地,自具雅量高致。开头四句接连问月问年,一似屈原《天问》,起得奇逸。唐人称李白为“谪仙”,黄庭坚则称苏轼与李白为“两谪仙”,苏轼自已也设想前生是月中人,因而起“乘风归去”之想。但天上和人间,幻想和现实,出世和入世,两方面同时吸引着他。相比之下,他还是立足现实,热恋人世,觉得有兄弟亲朋的人间生活来得温暖亲切。月下起舞,光影清绝的人生境界胜似月地云阶、广寒清虚的天上宫阙。虽在尘凡而胸次超旷,一片光明。下片怀人。人生并非没有憾事,悲欢离合即为其一。苏轼兄弟情谊甚笃。他与苏辙熙宁四年(1071)颍州分别后已有六年不见了。苏轼原任杭州通判,因苏辙在济南掌书记,特地请求北徙。到了密州还是无缘相会。“咫尺天不相见,实与千里同,人生无离别,谁知恩爱重”(颍州初别子由),但苏轼认为,人有悲欢离合同月有阴晴圆缺一样,两者都是自然常理,无须伤感。终于以理遣情,从共同赏月中互致慰籍,离别这个人生憾事就从友爱的感情中得到了补偿。人生不求长聚,两心相照,明月与共,未尝不是一个美好的境界。这首词上片执着人生,下片善处人生,表现了苏轼热爱生活、情怀旷达的一面。词中境界高洁,说理通达,情味深厚,并出以潇洒之笔,一片神行,不假雕琢,卷舒自如,因此九百年来传诵不衰。“中秋词自东坡《水调歌头》一出,余词尽废”,(胡仔《苕溪渔隐业话后集》卷三九)。吴潜《霜天晓角》:“且唱东坡《水调》,清露下,满襟雪。”《水浒传》第三十回写八月十五“可唱个中秋对月对景的曲儿”,唱的就是这“一支东坡学士中秋《水调歌》。”可见宋元时传唱之盛。

这首脍炙人口的中秋词,作于宋神宗熙宁九年(1076),即丙辰年的中秋节,为作者醉后抒情,怀念弟弟苏辙之作。

全词运用形象的描绘和浪漫主义的想象,紧紧围绕中秋之月展开描写、抒情和议论,从天上与人间、月与人、空间与时间这些相联系的范畴进行思考,把自己对兄弟的感情,升华到探索人生乐观与不幸的哲理高度,表达了作者乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿、无限热爱。

上片表现词人由超尘出世到热爱人生的思想活动,侧重写天上。开篇“明月几时有”一句,借用李白“青天有月来几时?我今停杯一问之”诗意,通过向青天发问,把读者的思绪引向广漠太空的神仙世界。

“不知天上宫阙,今夕是何年”以下数句,笔势夭矫迴折,跌宕多彩。它说明作者在“出世”与“入世”,亦即“退”与“进”、“仕”与“隐”之间抉择上深自徘徊的困惑心态。以上写诗人把酒问月,是对明月产生的疑问、进行的探索,气势不凡,突兀挺拔。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”几句,写词人对月宫仙境产生的向往和疑虑,寄寓着作者出世、入世的双重矛盾心理。“起舞弄清影,何似在人间”,写词人的入世思想战胜了出世思想,表现了词人执着人生、热爱人间的感情。

下片融写实为写意,化景物为情思,表现词人对人世间悲欢离合的解释,侧重写人间。“转朱阁,低绮户,照无眠”三句,实写月光照人间的景象,由月引出人,暗示出作者的心事浩茫。“不应有恨,何事长向别时圆”两句,承“照无眠”而下,笔致淋漓顿挫,表面上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,骨子里是本抱怀人心事,借见月而表达作者对亲人的怀念之情。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”三句,写词人对人世悲欢离合的解释,表明作者由于受庄子和佛家思想的影响,形成了一种洒脱、旷达的襟怀,齐庞辱,忘得失,超然物外,把作为社会现象的人间悲怨、不平,同月之阴晴圆缺这些自然现象相提并论,视为一体,求得安慰。结尾“但愿人长久,千里共婵娟”,转出更高的思想境界,向世间所有离别的亲人(包括自己的兄弟),发出深挚的慰问和祝愿,给全词增加了积极奋发的意蕴。词的下片,笔法大开大合,笔力雄健浑厚,高度概括了人间天上、世事自然中错综复杂的变化,表达了作者对美好,幸福的生活的向往,既富于哲理,又饱含感情。

这首词是苏轼哲理词的代表作。词中充分体现了作者对永恒的宇宙和复杂多变的人类社会两者的综合理解与认识,是作者的世界观通过对月和对人的观察所做的一个以局部足以概括整体的小小总结。作者俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄宦海浮沉,在皓月当空、孤高旷远的意境氛围中,渗入浓厚的哲学意味,揭示睿智的人生理念,达到了人与宇宙、自然与社会的高度契合。

作者简介

苏轼 - [宋]

苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙。汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、画家。嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等传世。

古诗网

幼儿、小学、初中、高中必会古诗380首已整理文档,如需要及其他付费合作请联系客服

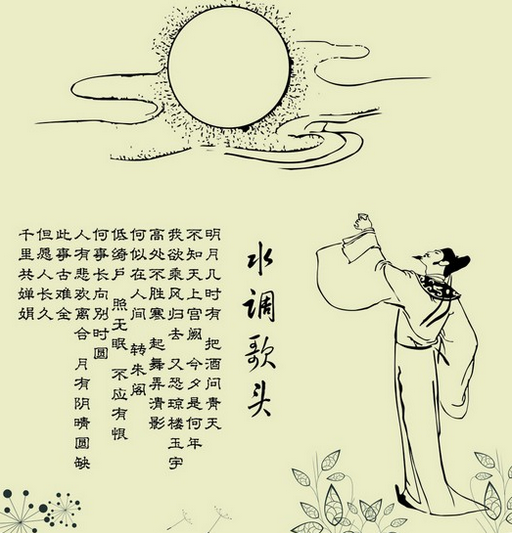

水调歌头·明月几时有宋苏轼古诗,明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。描写月亮,哲理诗,宋词三百首,初中,高中,豪放诗,九年级上册,明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

客服

建议、问题、合作联系我